本文

学校避難訓練のあり方について

学校の避難訓練について少し考えてみませんか?

「授業中に非常ベルが鳴る」「先生による避難指示の放送が入る」「おさない、走らない、しゃべらない、戻らない(おはしも)のルールを守って校庭に避難する」「避難の報告を責任者に行う」「避難開始から完了までのタイムを計測して評価する」という流れの避難訓練が多いのではないでしょうか?

訓練の目的は、火災等の災害時に安全に避難することで、先生方の防災への共通認識、知識、技術の習得が必要になります。

通報から消防隊到着まで約8分かかるといわれています。その時間に、生徒をどのように避難させ、火災による被害を最小限に抑えることができるかが先生方の役割になります。

避難時(火災による避難訓練)の先生方の行動ポイント

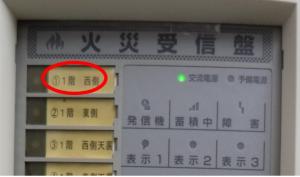

〇自動火災報知設備が作動したら(非常ベルが鳴ったら)

受信機(火災受信盤)の表示と警戒区域図の番号を照らし合わせます。

〇警戒区域図により自動火災報知設備が火災を感知した場所を特定し、出火場所の確認に向かいます。

- 消火器を持参し、直ちに初期消火できる体制を整えます。

- ほかの先生に火災の状況を伝えるため、出火場所の確認には2人以上で向かいます。

〇非常放送の実施

- 自動火災報知設備の作動状況(警戒区域図からある程度の場所について)を放送します。

- 出火場所を確認、状況(火災であること)が分かれば「どこで火災が発生したのか」「どのように避難するのか」を放送します。

〇119番通報

- 自動火災報知設備が作動した時点で通報しましょう。

- 火災を確認した場合は状況を伝えるため、もう一度通報します。

〇生徒への対応

- 生徒には火災発生場所と避難経路を大きな声で伝えましょう。

- 避難した生徒の人数を確認します。

〇初期消火

学校に設置されている消火設備の使い方を覚えておきましょう。

『消火器の使用手順』

1 安全ピンを引き抜く

2 ホースを火元に向ける

3 レバーを握る

※消火器使用のポイント

消火器の噴射時間は15秒程度です。火元から少し離れ、火の根元をねらいます。

天井に炎が届きそうな場合は、消火をあきらめて直ちに避難しましょう。

『屋内消火栓の使用手順』

屋内消火栓には種類があり、操作に2人必要な「1号消火栓」と1人で操作可能な「2号消火栓」があります。どちらのタイプか確認しておきましょう。

〈1号消火栓〉

A・Bふたりで操作

1 Aが起動ボタン(火災報知機の発信機)を押す

(ポンプが起動し、赤の表示灯が点滅します。)

2 Bはノズルを持ち、ホースを火元に向かって延ばす

3 Bの準備が整ったら、Aはバルブを開く

4 Bはノズルをしっかりと持ち放水する

〈2号消火栓〉

ひとりで操作

1 バルブを開ける(ポンプが起動します。)

2 ホースを火元に向かって延ばす

3 ホース先端のノズルを操作し放水する

※ひとりでもホースを延ばしやすいよう円状に収納されています。

設置されている設備を実際に操作、取扱いを行いスキルアップを図りましょう。

(消火訓練の様子)

〇避難行動

避難誘導を行う際に階段、廊下の曲がり角、避難経路の合流する場所などは、歩く速度が変化するため、転倒しケガをするおそれがあります。

適切に声掛けを行いながら避難しましょう。

【煙のこわさ】

煙には一酸化炭素が含まれています。濃い煙に含まれている一酸化炭素を一息吸っただけで、倒れて動けなくなり、その後も煙を吸い込み続けると死に至ります。

煙を吸わないよう「ハンカチで口を覆い、低い姿勢」で避難しましょう!

〈防火戸〉

火災の拡大や、避難に使う階段への煙の流入を防ぐ役割を持っています。

防火戸が閉じた状態と、避難時に通る扉(くぐり戸)を確認しておきましょう。

(防火戸の前に物を置くと閉まらなくなります。物を置かないよう管理しましょう。)

(開いている状態) (閉じている状態) (※物を置かない)

まとめ

訓練を積み重ね、その結果、生徒自身が状況を見て「避難しなければいけない」と判断し、行動に移せるような避難体制を作りましょう。

様々な消防用設備が設置されていますが、使い方を理解していなければ何の意味もありません。いざというときに使えるようにしておくことが大切です。