本文

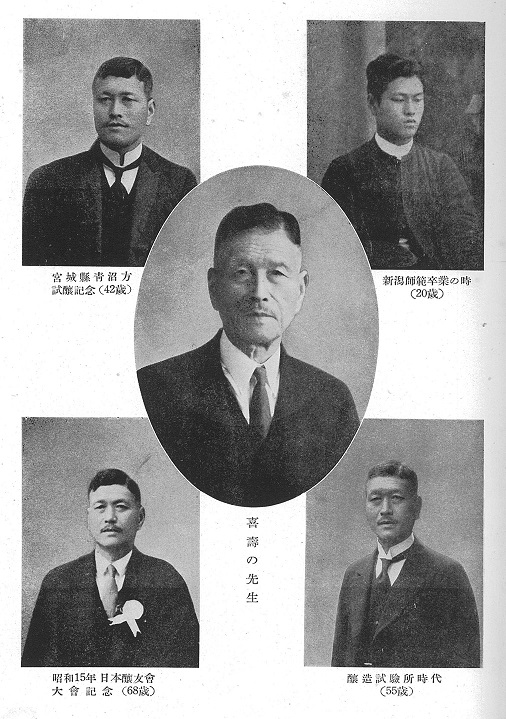

江田鎌治郎の業績

日本全国どこでも、安定しておいしい

お酒が飲めるのはこの人のおかげ!

上越市(清里区馬屋)生まれ、糸魚川市出身の偉人

江田鎌治郎(えだ かまじろう)

功績の概要

日本酒の製造工程における酒母の製法の一つ「速醸酛(もと)」を研究、また指導者として全国に技術を普及するなどの業績から「酒聖」「酒造界の大恩人」と称されています。

酒母(酛)…日本酒造りの主役である微生物「酵母」を育てるもとになるもの。水、米麹、蒸米を混ぜたものに酵母を加えて培養します。

功績の背景

速醸酛が広く普及する以前の日本酒は品質が安定していませんでした。

製造過程で大きな支障となっていたのは雑菌による腐造であり、このため科学的再現性が極めて低く、近代に入っても長らく、その解決策が強く求められていました。

明治37(1904)年、政府は大蔵省(現在の財務省)に醸造試験所(現在の独立行政法人酒類総合研究所)を設立、日本酒の品質改良と生産性向上を目指しました。

当時の酒母製法(生酛系)には、雑菌繁殖を防ぐため、蔵内に住み着く乳酸菌による乳酸生成工程があるのが通常でしたが、速醸酛はこの乳酸を人工的に添加することによって確実な雑菌繁殖防止と酒母製造日数短縮をねらいとするものでした。

醸造試験所の鎌治郎がこの方法を研究、体系づけ、普及したことで全国的に醸造技術が向上、酒の品質が良くなり、製造コストも下がり、さらに現場の労力軽減、効率化にも繋がるなどいいことづくめ。鎌治郎は技術指導の先々で感謝されたといいます。

なお現代では、速醸酛は国内の9割以上がこの製法によっているということです。

このような功績から、応用微生物学の世界的権威である坂口謹一郎氏は江田鎌治郎を「酒造界の神様」と評しています。

豆知識

時代は日清戦争が終わり日露戦争に突入する頃、酒税は当時の国税収入のトップ(全体の35%前後)で国の財政を支える柱でした。日本酒の研究が大蔵省所管、国策であった理由がここにあります。速醸酛の普及は近代日本の税収の安定確保に大きく貢献しました。

年譜

1872(明治5)5月17日、新潟県中頸城郡馬屋村(現在の上越市清里区馬屋)の風間家の二男として生まれる。

1893(明治26)新潟県尋常師範学校を卒業、糸魚川高等小学校に訓導として赴任。当時10歳の相馬昌治(御風)少年が在籍。

1896(明治29)能生町尋常高等小学校に校長兼訓導として赴任。当時糸魚川町長であった江田益盛の長女と結婚、江田姓となり家督を継ぐ。

1898(明治31)新潟県師範学校附属小学校に訓導として赴任。

1899(明治32)東京高等工業学校(東京工業大学の前身)附設工業教員養成所に進学。

1901(明治34)養成所本科応用化学科卒業後、醸造法専攻のため研究生として在学し翌35年卒。

1903(明治36)東京税務監督局に勤務

1905(明治38)前年設立の大蔵省所管研究機関である醸造試験所に着任。

1909(明治42)速醸酛の開発/日本全国の蔵元に技術指導で飛びまわる。

1913(大正2)醸造試験所専任となる

1916(大正5)勲六等瑞宝章受章

1923(大正12)醸造試験所醸造科長となる。

1929(昭和4)醸造試験所退官。大倉恒吉商店(現在の月桂冠株式会社)、若林合名会社(現在のジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社)、堀野久造商店(現在のキンシ正宗株式会社)の醸造場顧問に招聘される。

1931(昭和6)大阪工業大学講師

1933(昭和8)大阪帝国大学工学部醸造学科講師、江田醸造研究所設立

1955(昭和30)紫綬褒章受章

1957(昭和32)5月8日、満84歳で逝去/業績を顕彰する賞として日本生物工学会による生物工学奨励賞(江田賞)創設。

豆知識

鎌治郎の義父である江田益盛は江戸時代の糸魚川藩の重臣。明治維新後は大区長、糸魚川町長や越後銀行頭取など要職を務めた人物で、清崎の善導寺には顕彰碑があります。

鎌治郎は中頸城郡の生まれですが、糸魚川の江田家の家督を継いだため、本人も糸魚川出身であるとしています。

ダウンロード

広報いといがわ紙上での江田鎌治郎の紹介 データ1 [PDFファイル/1.14MB] データ2 [PDFファイル/863KB]