本文

高倉地区地域おこし協力隊

※高倉地区では既に募集を終了しています。

高倉地域では農業の後継者として地域おこし協力隊員を募集しています。

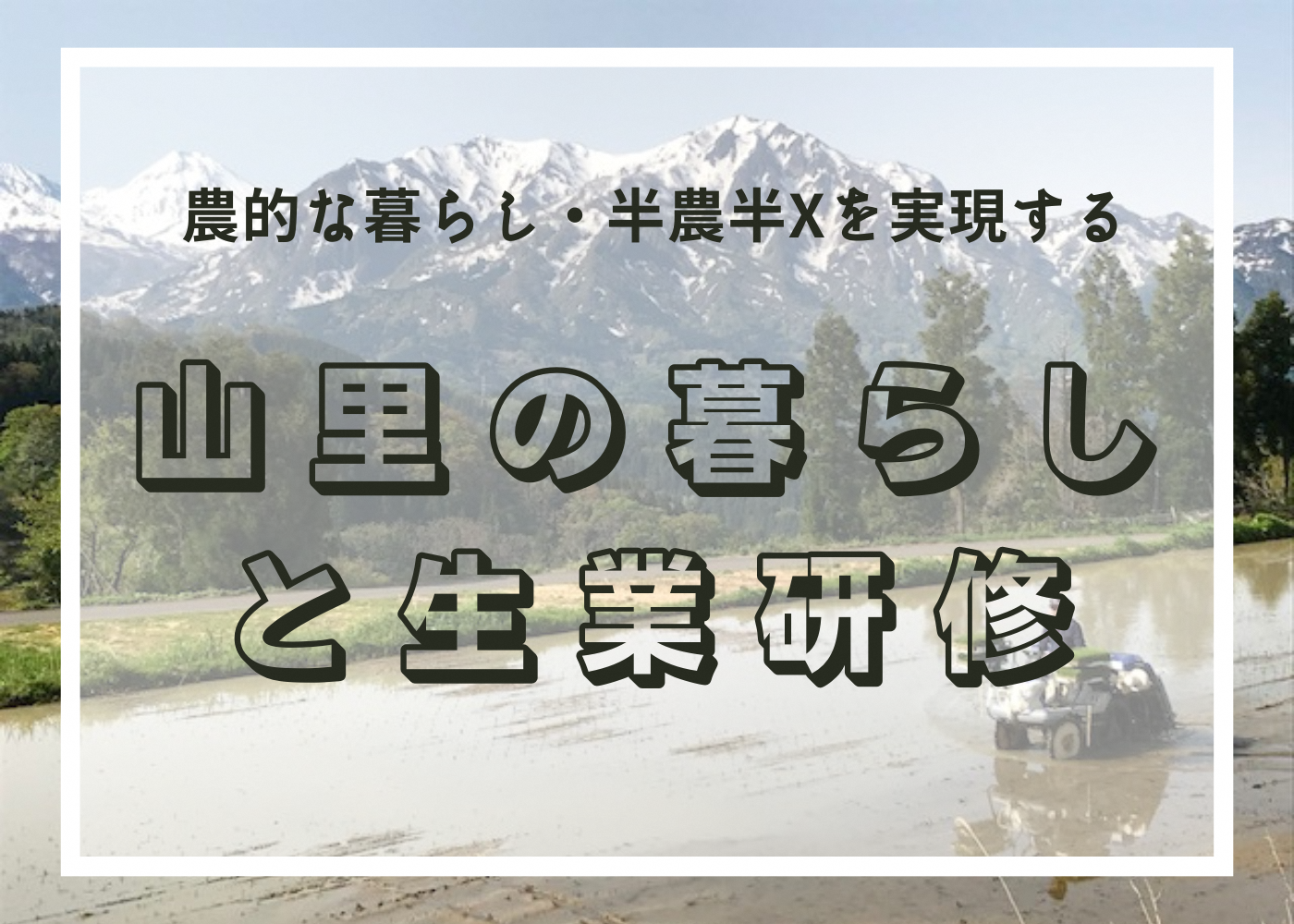

標高約300mの山あいに位置する高倉集落は平坦な土地が少なく、毎年冬には3mくらいの積雪が見られます。スーパーなどが並ぶ市街地からは車で約15分の距離で、集落の周りには棚田が広がり、いわば“人里離れた天空集落”といった地域です。

約50人が暮らす小さな集落ですが、盆踊りや運動会、収穫祭などのイベント、さいの神や春・秋の大祭など昔から伝わる伝統行事、フラワーロードや冬のライトアップの取組など、小さい集落ながらも、住民が一体となって様々な地域活動を行っている元気な集落です。

地域おこし協力隊員の活動内容

1 農業・生業研修

春~秋にかけては米づくり・丸茄子栽培などの農業を実践していただきます。

まずは、地域の農家さんのお手伝いからスタートして農業の基礎知識・技術等を学び、技術習得の状況等を見ながら田んぼや畑を徐々に任せて自立に向けたサポートを行います。

2 山里暮らしの実践

山里の暮らしとは自然の恵みを享受し楽しむ暮らしです。自然の匠達から山菜採り、地域に伝わる食文化など、自然の楽しみ方を学べます。また冬には3mの雪が積もるので、雪国で暮らす術を身に着けていただきます。

3 コミュニティ活動の実践

これは地域おこし協力隊としての活動というよりは、高倉で暮らす住民の役割として、地域活動に取り組んでいただきます。昔から地域に伝わる伝統行事、運動会や収穫祭などのイベント、集落道の草刈り等の地域共同作業など、コミュニティの一員として活動を実践していただきます。

*ほかにも・・・

テレワーク等で自分で現金収入のための仕事を持ち込みたいという方も歓迎です。その場合は、地域おこし協力隊として活動できる日数に応じて、処遇面が変わりますのでご相談ください。

どのように食べていけるのかということも大事ですが、それと同じくらい”山里の暮らしをいかに楽しめるか”が重要です。活動を通じて是非高倉での暮らしを楽しんでいただきたいと思います。

将来像について

協力隊任期満了後である3年後のイメージとしては、

- 3年間で技術等を習得し新規就農者として独立し、高倉の農家の人たちのサポートを受けながら、農業を中心に生計を立てる。

- 農業以外の仕事(市街地での就職等)をしながら、週末等に田んぼや野菜づくりと組み合わせて生計を立てる。(兼業農家として)

- 国の制度資金(就農直後の経営確立を支援する制度※就農時に49歳以下=経営開始資金)等を活用して専業農家として活動する。

※諸条件等あり。支援の対象とならない場合もあります。

などの可能性が考えられます。

どのような道に進むかは地域おこし協力隊となった皆さん次第ですが、いずれにしても地域からの信頼が得られないとなかなか自分のやりたいことを実現することが難しい(逆に言えば地域での信頼を勝ち取るといろいろな可能性が広がる)側面があります。このことを十分に承知していただき、地域おこし協力隊としての活動をスタートしていただきたいと思います。

こんな方にオススメ

- 小さな集落(山村)での暮らしに興味がある人

- 半農半Xなど、農業+別の仕事を組み合わせた農的な暮らしを目指している人

地域の世話人

高倉農地保全会の役員の方々が世話人となって地域おこし協力隊のサポートをしていただきます⋯とは言っても、人口約50人の集落ですので、実際には集落ぐるみで地域おこし協力隊を受け入れる形になります。

その中で、米づくりは橋立新一郎さん、丸茄子づくりは橋立雄二さん、集落活動のサポートは橋立力さん、暮らし全般は池亀辰也さんといった形で、活動内容によっていろいろな方から地域に受け継がれた知恵を教えていただきます。

※写真:左から橋立雄二さん、橋立力さん、池亀辰也さん、橋立新一郎さん

詳しくはこちら

※高倉地区は既に応募を終了しました。

募集要項 [PDFファイル/461KB]

※申込用紙は、市ホームページの「地域おこし協力隊」のページからダウンロードできます。

※もっと詳しく知りたい方は、JOIN募集ページへ<外部リンク>