本文

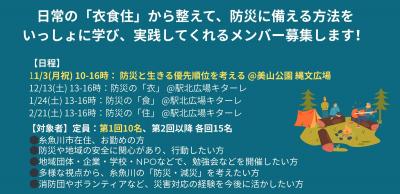

いといがわ\暮らしの防災術/vol.1レポート

更新日:2025年11月21日更新

印刷ページ表示

ー糸魚川の自然に向き合い、災害に備えるー

いといがわ\暮らしの防災術/第1回目が11月3日に開催。

当初、会場として予定されていた美山公園縄文広場は、天候と熊出没の影響により会場をキターレに変更となりました。

当初、会場として予定されていた美山公園縄文広場は、天候と熊出没の影響により会場をキターレに変更となりました。

早朝に鎌倉を出発した講師の寒川さんご夫妻にとって、鎌倉以外で「暮らしの防災術」を行うのは初めての試みでした。

開会のあいさつで寒川さんは、ただ体験するだけでなく、なぜそれを行うのかを考えてほしいと語り、今回のテーマである「防災を日常化する」ことの重要性を強調しました。

参加者の中には、職場で活かしたいという人も多く、寒川さんは「みなさんの背負っているものは大きい」と、その意識の高さに驚いたそうです。

開会のあいさつで寒川さんは、ただ体験するだけでなく、なぜそれを行うのかを考えてほしいと語り、今回のテーマである「防災を日常化する」ことの重要性を強調しました。

参加者の中には、職場で活かしたいという人も多く、寒川さんは「みなさんの背負っているものは大きい」と、その意識の高さに驚いたそうです。

寒川さんが考える「安全に快適に暮らす」とは、自然の恩恵と危険を正しく理解することです。

鎌倉の美しい景観の裏にも災害リスクがあるように、暮らしと自然は切り離せません。

鎌倉の美しい景観の裏にも災害リスクがあるように、暮らしと自然は切り離せません。

ー水の確保と自助の重要性ー

東日本大震災の震災報道を通して、寒川さんは「避難生活の不便さを少しでも和らげたい」と感じたそうです。

その思いから、アウトドアの知恵を防災に応用する活動を始めました。

キャンプは、自分で衣・食・住を確保する力を身につける場であり、非常時に役立てることができると語ります。

講座では、「人間は水を3日間口にしないと命の危険にさらされる」という話が紹介されました。

このため、飲料水の確保は支援を待つのではなく、自分の力で行えるようになることが重要だと強調されました。

今回の講座では、その力を身につけるための第一歩として、水を安全に確保する方法について、具体的な解説が行われました。

災害時に必要な知識としてとても興味深いもので、実践的な内容となりました。

その思いから、アウトドアの知恵を防災に応用する活動を始めました。

キャンプは、自分で衣・食・住を確保する力を身につける場であり、非常時に役立てることができると語ります。

講座では、「人間は水を3日間口にしないと命の危険にさらされる」という話が紹介されました。

このため、飲料水の確保は支援を待つのではなく、自分の力で行えるようになることが重要だと強調されました。

今回の講座では、その力を身につけるための第一歩として、水を安全に確保する方法について、具体的な解説が行われました。

災害時に必要な知識としてとても興味深いもので、実践的な内容となりました。

市販の浄水器の使い方から始まり、水のPh値や川の水をくむコツまで、実践的な内容が続きました。浄水器がなくてもコーヒーフィルターでごみを除く方法や、煮沸の重要性も学びました。

海水や姫川の水害でかつて経験したガソリン混入水などの化学物質の溶け込みは浄化できないことなど、知識も共有されました。

海水や姫川の水害でかつて経験したガソリン混入水などの化学物質の溶け込みは浄化できないことなど、知識も共有されました。

昼食は屋内で災害食を参加者全員で食べ、温めずに食べられるカレーは通常のものと変わらない味で、非常時の安心感を実感しました。

ー酸素・燃料・熱の理解と体験ー

続いて、火の扱いについて学びました。

水を煮沸するためには火が必要ですが、ガスボンベに頼るだけでは限界があります。

火の三要素である「酸素・燃料・熱」を理解し、フェザースティック作りで実際に火起こしの準備を体験しました。

水を煮沸するためには火が必要ですが、ガスボンベに頼るだけでは限界があります。

火の三要素である「酸素・燃料・熱」を理解し、フェザースティック作りで実際に火起こしの準備を体験しました。

安全なナイフの使い方や薪の扱い、風向きの確認など、日常では意識しない基本を学ぶ貴重な時間となりました。

寒川さんがメタルマッチで火花を散らすと、会場からは歓声が上がりました。

強風と雨のため実際に点火は行いませんでしたが、「やらないことが防災」という言葉が印象に残りました。

状況を見極め、”あえて行わない”選択をすることが何もしないように見えて、防災になっていることを示しています。

強風と雨のため実際に点火は行いませんでしたが、「やらないことが防災」という言葉が印象に残りました。

状況を見極め、”あえて行わない”選択をすることが何もしないように見えて、防災になっていることを示しています。

ー簡易トイレ活用と衛生維持のポイントー

そして、寒川さんの奥様・せつこさんから非常時のトイレについて学びました。

寒川さんは「飲む・食べることは排泄することでもある」と語り、災害時のトイレ対策の重要性を説明しました。

寒川さんは「飲む・食べることは排泄することでもある」と語り、災害時のトイレ対策の重要性を説明しました。

自宅トイレにビニールを被せて使う方法や、簡易トイレを購入する際に便座の大きさを確認することや、凝固剤の扱い方、においを抑える保管法など、すぐに実践できる知恵が紹介されました。

※糸魚川市では、指定避難所へ写真のポータブルトイレなどを配備していくとのことです。

また、アイスランドのキャンプ場で「汚したら自分で掃除」と掲示され、清掃用具がその場に置いてあったエピソードを紹介し、避難所でも同様の意識が大切だと語りました。

最後に、参加者からは「家にある防災用品を実際に使うきっかけになった」「防災以外の気づきも多かった」といった感想が寄せられました。

また、アイスランドのキャンプ場で「汚したら自分で掃除」と掲示され、清掃用具がその場に置いてあったエピソードを紹介し、避難所でも同様の意識が大切だと語りました。

最後に、参加者からは「家にある防災用品を実際に使うきっかけになった」「防災以外の気づきも多かった」といった感想が寄せられました。

ー防災を特別から日常へー

次回以降は、「衣」「食」「住」をテーマにした連続講座が予定されています。参加者 からは、 いといがわ「暮らしの防災術」 を通じてコミュニティーができたら良いとの感想も聞くことができました。活動を重ねていくことでコミュニティーの輪が広がっていくことを期待しています。

市民が防災力を高めることが災害関連死を減らすことにつながるとの言葉もありました。自然と共に生きる力を学ぶこの講座は、「防災を特別なものから日常の延長へ」と変えていく第一歩となりました。

糸魚川市では「新しい地方経済、生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)」により防災備蓄品を避難所に配備を進めています。

併せて地域住民と防災啓発活動などで活用し、災害に備える意識の醸成と地域と連携した避難所開設運営、要配慮者の避難生活上の支援の取組みを推進する事業の一環として「暮らしの防災術」を実施しています。

市民が防災力を高めることが災害関連死を減らすことにつながるとの言葉もありました。自然と共に生きる力を学ぶこの講座は、「防災を特別なものから日常の延長へ」と変えていく第一歩となりました。

糸魚川市では「新しい地方経済、生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)」により防災備蓄品を避難所に配備を進めています。

併せて地域住民と防災啓発活動などで活用し、災害に備える意識の醸成と地域と連携した避難所開設運営、要配慮者の避難生活上の支援の取組みを推進する事業の一環として「暮らしの防災術」を実施しています。

ー次回予告ー

防災学習シリーズ第2回では、12月13日、キターレにて 防災の「衣」 をテーマに実施します。

災害時における低体温のリスクは高く、適切な体温保持は生命維持に直結します。

本講座では、レイヤードシステムによる効率的な衣類の重ね方、寝袋・防寒ブランケット・マット等の使用方法について、 実践を交えながら体温維持の基本を学びます。

※定員に限りがございますため、参加をご希望の方は お早めにお申し込みください。

応募につきましては、以下の申込フォームへ必須事項をご入力ください。

災害時における低体温のリスクは高く、適切な体温保持は生命維持に直結します。

本講座では、レイヤードシステムによる効率的な衣類の重ね方、寝袋・防寒ブランケット・マット等の使用方法について、 実践を交えながら体温維持の基本を学びます。

※定員に限りがございますため、参加をご希望の方は お早めにお申し込みください。

応募につきましては、以下の申込フォームへ必須事項をご入力ください。

日時:12月13日(13時00分~16時00分)

会場:キターレ

申込フォームはつぎのとおり↓

会場:キターレ

申込フォームはつぎのとおり↓

申込フォーム<外部リンク>

問合先:Tel:025-556-8200

メール:kita-re@air.con.ne.jp(駅北広場キターレ)

メール:kita-re@air.con.ne.jp(駅北広場キターレ)