本文

高齢者新型コロナウイルスワクチン接種費用助成

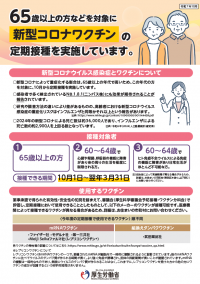

新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を実施します

高齢者に対する新型コロナウイルス感染症の予防接種は、予防接種法に定められた定期接種で、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化予防目的で実施します。

対象となる人が、ご本人の意思で予防接種を希望する場合に限り、その接種費用の一部を市が助成します。

予防接種は義務ではありません。ワクチンの効果や副反応等のリスクを確認の上、かかりつけ医と相談し、接種をご検討ください。

接種期間と接種回数

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに 1回

対象者 (接種券の送付はありません)

糸魚川市に住民登録があり、接種日現在で次の(1)・(2)のいずれかに該当している方

- 65歳以上の方

- 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能障害があり、日常生活が極度に制限される方。(身体障害者手帳1級相当)

定期接種の対象者、接種の方法、注意など<外部リンク>(厚生労働省ホームページQ&A)

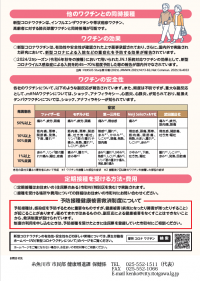

使用ワクチン

ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田薬品工業社、Meiji Seikaファルマ社のワクチンのうち、医療機関が入手可能なワクチンを使用します。

どのワクチンを使用するかは医療機関により異なります。

ワクチンの仕組みや効果<外部リンク>(厚生労働省ホームページQ&A)

自己負担額(市内医療機関・県契約医療機関で接種の場合)

8,000円 (生活保護世帯は無料)

※ただし、接種期間外に接種した場合は、上記金額には該当せず、全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

※また、市外医療機関で接種を希望される方は、事前に健康増進課(Tel025-552-1511)へご連絡ください。

実施医療機関・手続き等

市内医療機関・県契約(B契約)の医療機関で接種の場合

直接、医療機関へご予約ください。

※名立診療所ひらはら内科クリニック(上越市)、あさひ総合病院(富山県朝日町)、黒部温泉病院(富山県黒部市)も市内医療機関と同様の取り扱いとなります。

※B契約医療機関かどうかの確認については、健康増進課もしくは医療機関に直接お問い合わせください。

糸魚川総合病院でのコロナワクチン接種について

糸魚川総合病院では下記日程でコロナワクチン接種を実施します。

・日にち:12月22日(月曜日)、23日(火曜日)、令和8年1月6日(火曜日)、20日(火曜日)

・接種時間:13時30分~14時30分(受付時間:13時00分~14時30分)

・接種場所:糸魚川総合病院 健診センター

・予約方法:12月1日から1月9日の間に糸魚川総合病院へ電話予約してください。(電話 025‐552‐0280)

県外医療機関・県契約(B契約)ではない医療機関で接種の場合

接種前の事前申請と接種後の手続きが必要です。

- 手続きの流れ [PDFファイル/449KB]

- 接種の際、市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。

「予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/124KB]」に必要事項を記入し、糸魚川市健康増進課まで提出してください。(記載例 [PDFファイル/176KB]) - 接種費用全額を一旦医療機関へ支払い、その後、償還払いの手続きを行ってください。

接種費用から自己負担額を差し引いた額を指定口座に振り込みます。

償還払い申請書 [PDFファイル/153KB] (記載例 [PDFファイル/248KB])

副反応について

予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるものに発熱や発疹、接種箇所が腫れるなどの副反応があります。そのほとんどが数日以内に自然に治る一時的なもので、重い副反応が現れるのは非常にまれです。予防接種を受けた後、下記のような重い副反応が現れたときは、速やかに接種医療機関またはかかりつけの医療機関を受診してください。

- 重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーが現れることもあります。

- ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例やギランバレー症候群が報告されています。接種後数日以内に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状や、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省ホームページQ&A)<外部リンク>

新型コロナワクチン接種に関する相談など<外部リンク>(厚生労働省ホームページQ&A)

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が発生し、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法の規定により、発生した健康被害の救済が行われます。

健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症、あるいは別の要因など)によるものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済を受けられます。

請求手続き等は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

制度の詳細は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)」<外部リンク>をご覧ください。