本文

定額減税及び調整給付

個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度住民税の定額減税が実施されます。

令和6年度 住民税の定額減税についてチラシ [PDFファイル/346KB]

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の住民税所得割の納税義務者

※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方

- 令和5年中の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方

(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方) - 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方

- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円控除します。

- 本人 1万円

- 控除対象配偶者又は扶養親族1人につき 1万円

(国外居住者を除く)

【例】本人、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合

1万円(本人)+3人×1万円(扶養者分)=4万円

減税方法

納税いただく方法によって実施方法が異なります。

※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

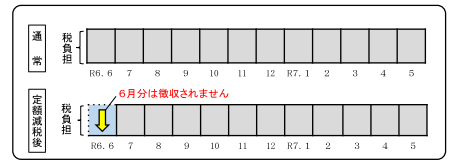

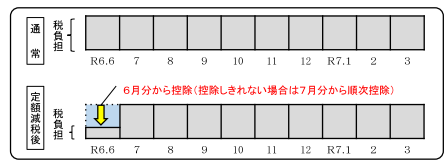

給与から住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際、特別徴収は行われず、定額減税額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

納付書及び口座振替で納付される方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月)の税額から定額減税額に相当する金額(この金額が第1期分の税額を超える場合には、この第1期分の納付額に相当する額)を控除します。

なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の税額から順次控除します。

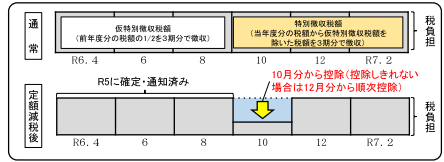

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき税額から定額減税額に相当する金額を控除します。

なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

注意事項

定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から控除されます。そのため、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除を行い、所得割額が全額控除された場合、定額減税の対象とはなりません。また、定額減税は寄附金控除よりも後に控除されるため、ふるさと納税の特例分の計算に対して、影響がありません。

調整給付金(定額減税補足給付金)について

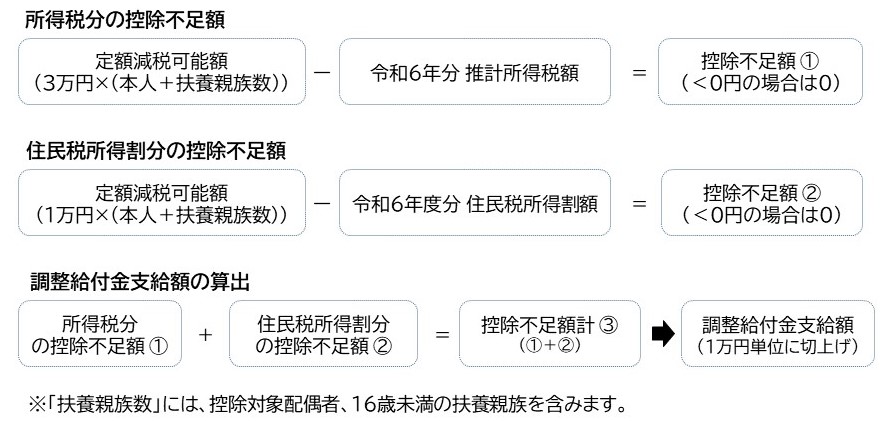

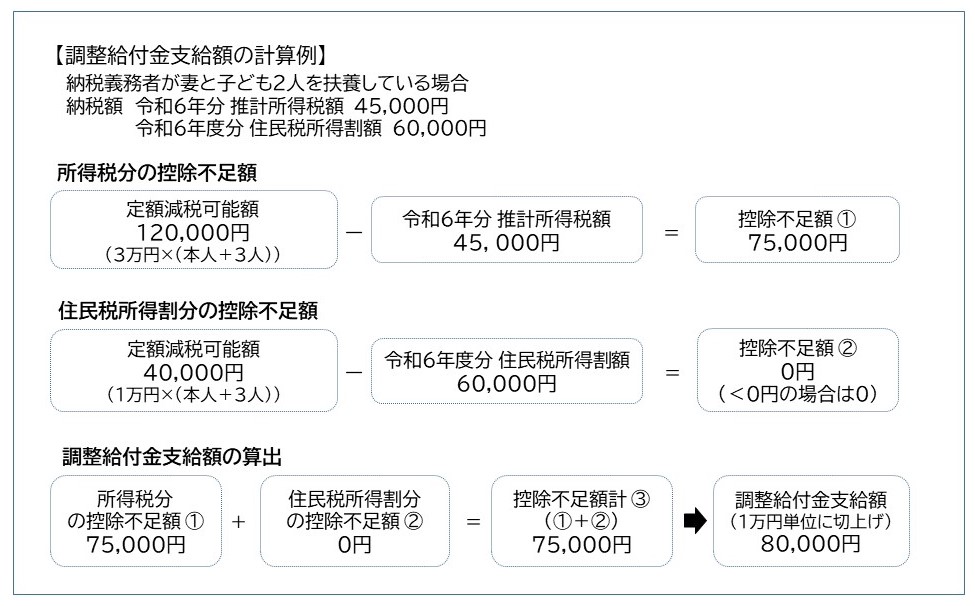

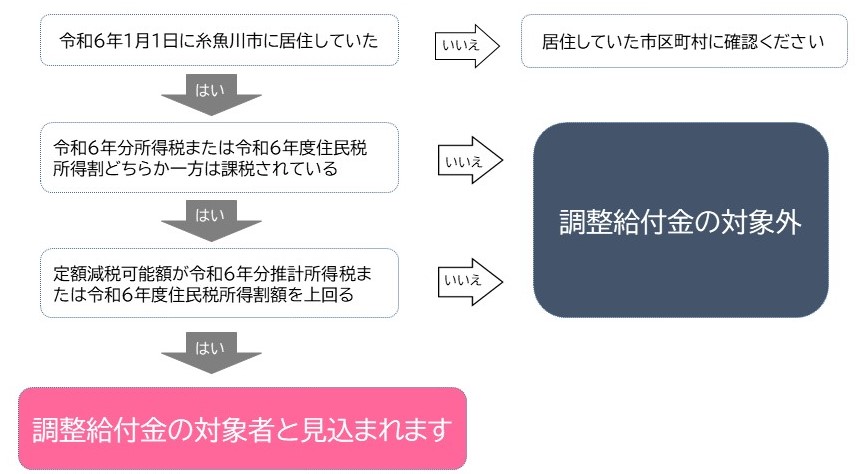

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税が実施され、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方を対象に、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給対象者

- 令和6年度住民税が糸魚川市で課税され、所得税と住民税所得割のどちらか一方を納めている方

- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

※合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)を超える方は対象外

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

※控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除く

支給額の算出

申請方法、申請期限・給付時期

公金受取口座登録がある方 ※令和6年6月3日(基準日)時点

原則、手続きは必要ありません。

対象者へ支給額、支給日、振込先口座を記載した「調整給付金支給のお知らせ」を8月15日(木曜日)に発送し、9月18日(水曜日)に振り込みました。

公金受取口座登録がない方

申請手続きが必要です。

対象者へ支給額等を記載した「調整給付金支給確認書」を8月20日に発送しました。

確認書が届いた方は、下記のいずれかの方法により申請手続きをお願いします。

- オンライン申請する方法

→確認書に記載された二次元バーコードを読み取り、口座情報等を入力し送信してください。

確認書を返送する必要はありません。 - 確認書を返送(郵送)する方法

→確認書(提出用)に口座情報等を記入し、添付書類を貼付の上、返信してください。

添付書類(1) 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

添付書類(2) 口座情報が確認できる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードなど)

支給日 確認書を受理してから概ね3週間後

申請期限 令和6年10月31日(木曜日)※郵送の場合は当日消印有効

その他 申請期限までに提出がない場合は、受取を辞退されたものとみなします。

調整給付にかかる不足額の給付について

調整給付は、令和5年の所得・扶養の状況により令和6年の所得額を推計し給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があると判明した場合は、令和7年に追加給付する予定です。

※時期や手続き方法等の詳細は未定です。

調整給付金の給付を装った電話・電話メール・訪問等にご注意ください。

給付金について、市・県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。

- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

- 手数料の振込を求めること

- 申請手続きを求めるメールを送ること

- 暗証番号を聞き出すこと

不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また、市や国県の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]

関連情報

- 個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

- 所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。